“Body of Evidence” di Shirin Neshat al PAC di Milano: l’arte di incidere l’invisibile.

Shirin Neshat (Qazvin, 1957). Un Leone d’Oro alla Biennale del 1999. Un Leone d’Argento a Venezia nel 2009. Un Praemium Imperiale a Tokyo nel 2017. Fino all’8 Giugno 2025, il PAC di Milano ospita una mostra che ripercorre oltre trent’anni di carriera, condensando quasi duecento fotografie e una decina di video-installazioni in un percorso che è immersione metodica nella sua poetica.

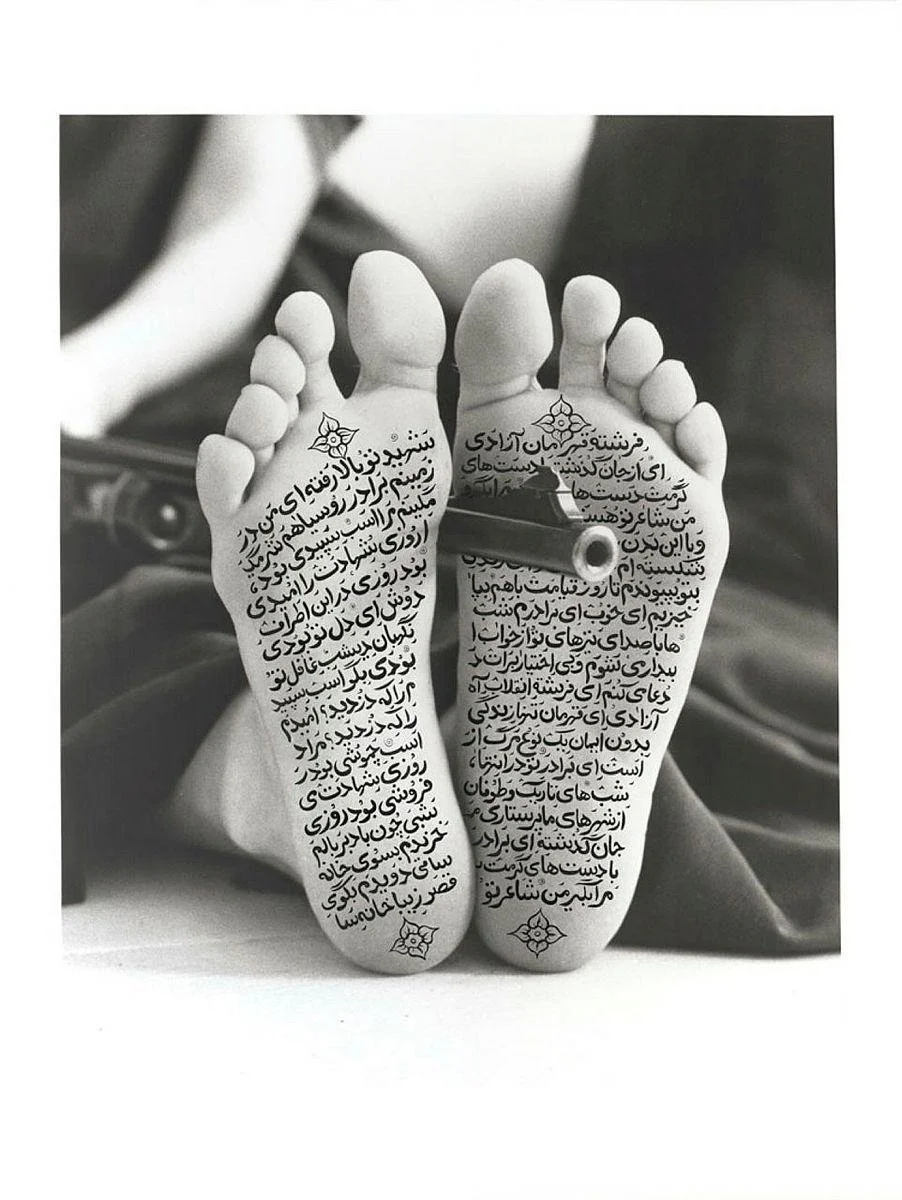

Curata da Diego Sileo e Beatrice Benedetti, “Body of Evidence” disinnesca il cliché dell’artista-politica tout court. Chi pensa che Neshat parli solo di femminismo e Iran si ferma alla superficie. Dagli esordi nei primi anni ’90 con Women of Allah – i celebri corpi femminili istoriati da calligrafie poetiche – fino a The Fury (2023), la sua ricerca travalica il tema di genere per indagare una topografia emotiva che intreccia appartenenza ed esilio, salute e manìa, sogno e realtà. È un’arte della frattura, non della definizione.

Il percorso si apre con Fervor (2000), un video a due canali dove un uomo e una donna si inseguono senza mai toccarsi.

Gli spazi squadernano diagonali, obbligandoci a misurarci con la latente attrazione del non detto. Subito ci travolge la dualità del mondo. Maschile e femminile si specchiano, si affrontano, si evitano. Geometrie del conflitto, architetture dell’attesa. Gli archetipi dell’incontro mai consumato.

Accanto ai video, ci osservano i ritratti fotografici. Impossibile non soffermarsi su Women of Allah.

Gelatin silver prints su cui danzano calligrafie in farsi – pistole velate, sguardi diretti, versi poetici tracciati sulla pelle – sono immagini che non si lasciano consumare, ma custodire. Lo sguardo lirico di Shirin è un mirino carico di tensioni nascoste, capace di collegare il microcosmo all’alto, l’individuale al collettivo, il personale al politico, il reale all’onirico.

Il PAC si trasforma in protesi spaziale del sogno, un paesaggio emotivo che fomenta gli occhi e amplifica il silenzio, invitando a una lettura attiva.

Il visitatore non è mai spettatore passivo: cammina tra i vuoti, scende scale che conducono alla pausa, viene guidato da una regia che alterna saturazione e sottrazione. Il corpo attraversa lo spazio, lo sguardo diventa atto politico, fino a infrangersi nella contemplazione.

Sileo e Benedetti hanno concepito un allestimento che privilegia la spazialità, la legge geometrica, i separé emotivi, l’esperienza immersiva: non possiamo fare a meno di essere “guardati” dai ritratti che vivono sulle pareti e sembrano silenziosamente parlare da un “tempo-altro”. Ed è proprio questa dialettica tra vuoto e segno che rende viva la curatela: ogni opera chiama la successiva, in un dialogo di tensioni e pause.

Il cuore pulsante della mostra sono le video-installazioni, vere e proprie “macchine visive” in cui lo spettatore viene immerso in un teatro di dissidenza immaginifica.

In Turbulent (1998), due schermi si affrontano: da un lato un uomo esegue un brano tradizionale, dall’altro una donna, inizialmente silente, lo supera con un’onda vocale astratta e inarrestabile. È un'opera spartiacque: restituisce voce al corpo femminile nel momento stesso in cui lo si vuole zittire. La separazione tra i due schermi non è tecnica, ma simbolica: è la frattura come linguaggio.

In Land of Dreams (2019), progetto girato negli Stati Uniti, la tensione si sposta sul sogno come dispositivo di controllo. Un’operatrice (interpretata da Sheila Vand) raccoglie i sogni degli americani per conto di un governo invisibile. Qui la tecnologia si fa medium dell’inconscio collettivo, e l’artista esplora il sogno come campo minato tra privacy e potere. Neshat ci avverte: nemmeno l’immaginazione è al sicuro dal potere, se diventa materia archiviabile.

In Soliloquy (1999), unico lavoro dove l’artista compare in prima persona, l’esperienza dell’esilio attraversa l’opera come memoria incisa. Neshat attraversa città occidentali e paesaggi mediorientali senza mai trovare sintesi. Gli spazi sono corpi cavi, il confine è la zona viva della tensione. Ogni spazio si fa passo dopo passo mutevole, ogni identità — incerta. Il confine non è la chiusura, ma il luogo in cui si concentra l’energia estetica-politica: l’espatrio non è più condizione geografica ma struttura identitaria.

The Fury (2023), l’opera più recente, è l’atto più radicale. Al centro, una figura femminile — forse un archetipo di prigioniera politica — che attraversa la città mutilata e viva, liberando un urlo che lacera l’asfalto e risveglia le coscienze dal torpore metropolitano. Il grido si fa gesto, epifania viscerale, avvento di “Woman, Life, Freedom”.

Qui la donna – vorace e vulnerabile – diviene frontiera e trascende l’appartenenza per farsi mitica.

L’atavica ferita del femminile si incide nello spazio urbano: non più oggetto del dolore, ma agente del rito, rovesciando la sottomissione in estasi collettiva.

In Body of Evidence parola e silenzio, bellezza e violenza, distanza e prossimità convivono senza soluzione di continuità. Neshat non offre risposte, ma ci costringe a restare al confine, a vivere la tensione tra opposti senza risolverla.

Il PAC si trasforma così in un ventre che accoglie lo spaesamento, un laboratorio sensoriale in cui ogni spettatore è convocato a sentire prima ancora che a capire. È un viaggio nel fragile, nell’ambiguo, nel profondo dove le immagini si rifrangono in un gioco di specchi e ritornano a noi – come sogni mai davvero dimenticati. Curatori di un’intimità collettiva, diventiamo così testimoni dell’invisibile, imparando che non si tratta solo di vedere, ma di lasciare una traccia.

Scritto da Giuseppina Mendola | Founder di Sintesi Aurea

Le immagini presenti in questo blog sono coperte da copyright e rimangono di proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione delle immagini non comporta alcun trasferimento di diritti. In caso di contestazioni, vi invitiamo a contattarci per procedere alla rimozione immediata del contenuto interessato. L’utilizzo delle immagini non autorizzato non intende violare i diritti d’autore, conformemente alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e alla Convenzione di Berna.