“Dancer in the Dark” e l’anti-catarsi: Lars von Trier e la distruzione del musical classico

C'è un momento, in Dancer in the Dark, in cui la protagonista chiude gli occhi e il rumore della fabbrica si trasforma in orchestra.

Questo passaggio – compulsivo, dissociativo, perturbante – invece di costituire un momento di sublimazione (il canto come elaborazione simbolica), funziona come sintomo nel corpo del film, un'irregolarità che ne segnala la struttura nevrotica. Non siamo davanti a un musical rovesciato, né a un mélo postmoderno camuffato da provocazione Dogma. Siamo immersi in una dimensione cinematografica che converte il musical in gesto di auto-negazione.

Nel 2000 Lars von Trier realizza uno degli oggetti cinematografici più disturbanti dell'epoca contemporanea. Non tanto per ciò che mostra, ma per il modo in cui scardina ciò che lo spettatore si aspetta di provare. A distanza di venticinque anni, distribuito in versione restaurata da Movies Inspired, l'impatto di Dancer in the Dark rimane intatto perché – nel contesto di un cinema sempre più performativo nel suo politicamente corretto – disinnesca con brechtiana ferocia l'impianto emotivo del cinema per farsi gesto di sabotaggio ontologico. Selma infatti non canta per vivere, canta per sparire. Il suono è una zona d'interferenza, mai una via d'uscita. La melodia è solo ciò che la realtà permette tra una botta e l'altra.

/ Coreografia per un collasso: la finzione come dispositivo di annientamento

Selma (Björk), operaia cieca per eredità genetica, è al centro di un'equazione narrativa che rifiuta ogni forma di agency. L'idea stessa di riscatto – così centrale nei musical classici da Busby Berkeley a Bob Fosse – viene qui sostituita da un moto centrifugo verso l'irreversibile. Ogni scena è un conto alla rovescia.

La forza distruttiva del film non risiede nella sua violenza esplicita – quella è quasi meccanica – ma nella fredda intelligenza della sua costruzione. Come nota Tanya Krzywinska su Screen, i numeri musicali non funzionano come momenti di fuga, ma come «strategie psichiche di dissociazione». Vere e proprie zone liminali, diventano spazi transitori in cui la coscienza di Selma si disconnette per sopravvivere al trauma. Non c'è alcuna sovversione gioiosa, nessuna vitalità. C'è una depressione ritmica, come una ninnananna cantata nel bunker.

Il design sonoro elaborato da Björk e Mark Bell lavora in parallelo. Non si risolve in un processo di sublimazione dell'immaginario ma nella sua deliberata distorsione. L'industria si incarna in partitura. Il lavoro alienato si fa ritmo, ma il ritmo non libera: è solo un'altra prigione melodiosa.

Von Trier disseziona così il genere fino al punto di frattura. E lo fa da regista europeo profondamente alieno al concetto stesso di spettacolo come sollievo. In questo senso, Dancer in the Dark è un film sulla crudeltà. Non ci viene concesso il privilegio di "soffrire con lei". Ci viene chiesto di restare a guardare mentre il linguaggio fallisce.

/Björk, o l'anti-attrice

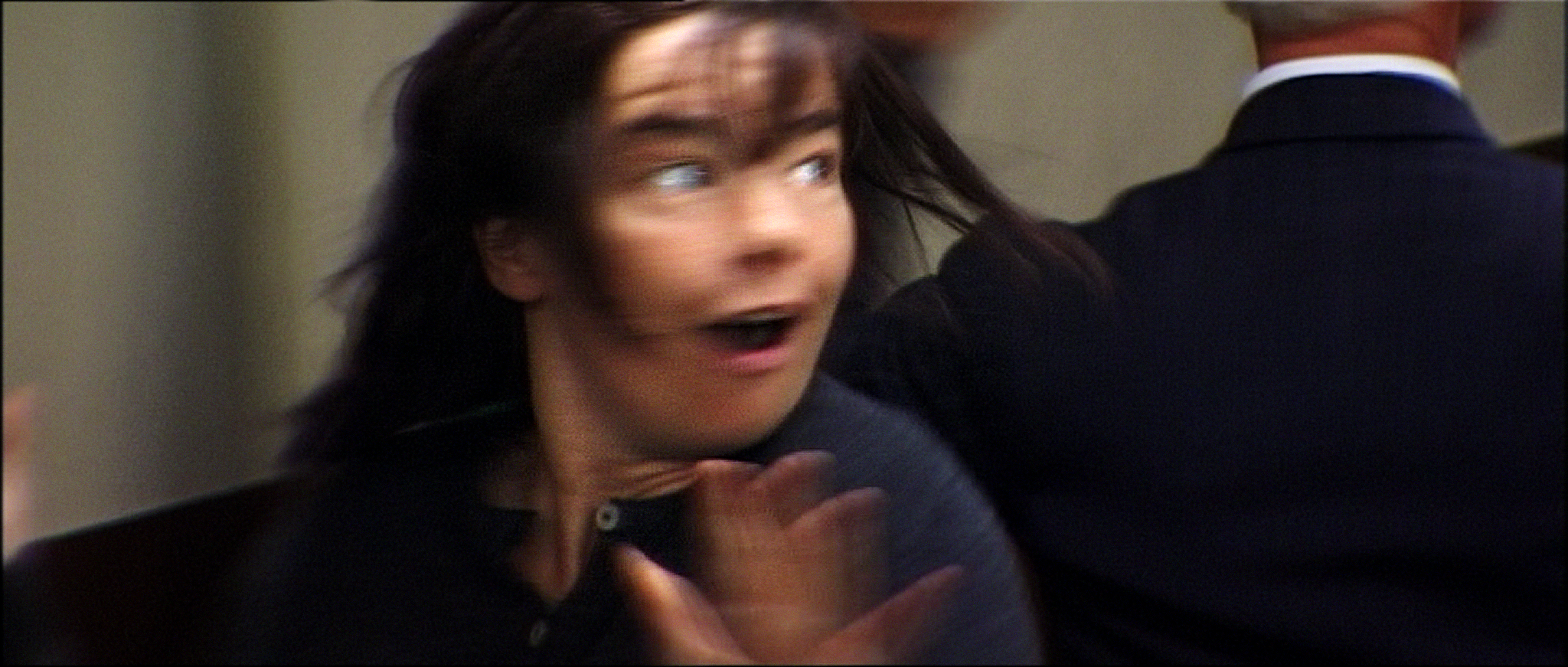

«Il volto di Björk diventa un campo di battaglia tra ingenuità e disfacimento», scrive The Quietus nel suo bilancio a vent'anni dal film. Non si può parlare di performance. Björk è stata messa nel film. Viene inglobata dal dispositivo filmico come un corpo refrattario che il cinema stesso non riesce a digerire. La sua interpretazione non ha nulla a che fare con l'artificio attoriale. Non è "brava", non deve esserlo. Il volto di Björk, bambinesco e antico insieme, diventa lo schermo su cui si proietta tutta la crudeltà della modernità. I suoi occhiali spessi, la sua postura fragile, la sua voce disarticolata: tutto concorre a costruire un'icona del sacrificio che non redime nessuno. La distanza brechtiana qui serve a impedire l'identificazione consolatoria: non puoi salvare Selma, puoi solo assistere al suo annientamento.

Questa è la potenza devastante del film: rivelare l'ipocrisia del nostro bisogno di catarsi.

Vogliamo che Selma si salvi, ma il sistema americano (e per estensione, occidentale) è costruito per distruggere chi ha "un cuore d'oro". Von Trier ci costringe a guardare senza le lenti deformanti del genere. Che poi questa presenza si sia tradotta in un rifiuto definitivo del cinema da parte dell'artista non è un elemento esterno al film, ma parte integrante della sua stessa tensione. Le accuse mosse da Björk al regista danese dopo le riprese non sono un'appendice biografica, ma la cicatrice visibile del metodo vontrieriano: un cinema che, per toccare il vero, deve ferire chi lo abita.

Non c'è intenzione di "dirigere" un attore: c'è piuttosto l'urgenza di collocare un essere umano in una trappola narrativa da cui non si possa uscire indenni – né dentro, né fuori dallo schermo.

/ L'ideologia della catarsi e la pornografia del dolore

Lo spettatore è continuamente ingannato. Non si può "stare con" Selma, non si può neanche "fare il tifo" per lei. Non perché la tragedia sia troppo crudele, ma perché Von Trier sottrae alla narrazione ogni appiglio empatico. Siamo nel regno dell'anti-catarsi: una chirurgia del dolore che rifiuta l'elaborazione. La morte di Selma è l'unica conclusione possibile non perché sia "necessaria", ma perché ogni altra sarebbe stata un tradimento del linguaggio stesso.

«Von Trier viene spesso accusato di sadismo estetico. Ma il sadismo, in questo caso, è l'unico strumento formale per diagnosticare l'ipocrisia narrativa del sistema», si legge su Films to Watch Before You Die. E in effetti il regista danese sembra meno interessato al trauma, e più al modo in cui il cinema, negli anni, ha reso quel trauma spettacolarizzabile. La sua violenza è metodica. Non serve allo shock. Serve al reset.

Come scrive Cassie Gough in Films to Watch Before You Die, la macchina hollywoodiana ha sempre usato il musical come forma di anestesia politica: si canta per dimenticare, si danza per rendere la miseria coreografica. Von Trier prende questo codice e lo spinge fino al collasso. I brani musicali sono ambientati in luoghi di costrizione (fabbriche, aule, celle) e mai in spazi liberi. L'immaginazione non libera, ricicla – quel poco che resta, e solo per qualche battuta.

Il lavoro di camera (quando non rigido, decisamente frammentario) rinuncia alla stabilità dell'occhio per trasformarsi in un dispositivo clinico. Lo spettatore non può identificarsi con Selma perché è dentro il dispositivo: non guarda il trauma, è parte della coreografia che lo produce.

Von Trier si rifiuta di offrire quello che chiameremmo oggi "comfort cinema". Non c'è spazio per redemption arc, né per empowerment. In un certo senso, Dancer in the Dark è il negativo assoluto di tutto il cinema di rinascita al femminile. Selma non diventa altro. Non migliora. Non capisce. E nemmeno noi.

/Danzare verso il nulla

In definitiva, Dancer in the Dark non è un film sul sacrificio, né sulla maternità, né sulla cecità, né sulla povertà. È un'opera sulla non-possibilità del riscatto. Sulla sottrazione sistematica di ogni forma di linguaggio redentivo. Von Trier non denuncia nulla. Non espone, non condanna, non salva. Scava. Fino a svuotare ogni possibilità di significato salvifico.

Selma muore per permettere a suo figlio di "vedere". Ma vedere cosa? Un mondo che ha ucciso sua madre in nome della legge, dell'ordine, dell'onestà?

Dancer in the Dark non offre alcuna chiave. Ma ci costringe a interrogarci sulla nostra fame di senso. Nel nostro tempo, in cui ogni narrazione sembra dover garantire un senso, una crescita, una direzione, che ci piaccia o no, Dancer in the Dark resta un film che osa dire che non c'è nulla da imparare. Solo da restare fermi. E ascoltare la macchina che canta.

Scritto da Giuseppina Mendola | Founder di Sintesi Aurea

Le immagini presenti in questo blog sono coperte da copyright e rimangono di proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione delle immagini non comporta alcun trasferimento di diritti. In caso di contestazioni, vi invitiamo a contattarci per procedere alla rimozione immediata del contenuto interessato. L’utilizzo delle immagini non autorizzato non intende violare i diritti d’autore, conformemente alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e alla Convenzione di Berna.