Leonor Fini ritrovata. La Sfinge ribelle del surrealismo e il teatro dell’inconscio femminile, in mostra a Palazzo Reale

“Sono sempre stata io. L’altro era un ruolo, un riflesso, una maschera: un incantesimo che serviva per restare libera.”

Leonor Fini non è mai stata una musa. È stata semmai un enigma, un oracolo, un teatro di forze mitologiche in rivolta. Ora, finalmente, Palazzo Reale a Milano le restituisce voce e visione con la mostra "Io sono Leonor Fini" (fino al 20 luglio 2025). Una restituzione tardiva, ma necessaria: come ogni ritorno di una divinità dimenticata.

Esistono artisti che la Storia riconosce in vita, altri che deve disseppellire. Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 – Parigi, 1996) appartiene alla seconda categoria: troppo radicale per essere capita, troppo visionaria per essere catalogata. A quasi 100 anni dalla sua mostra d'esordio a Milano, negli spazi privati della Galleria Barbaroux nel 1929, Leonor Fini torna in città con una retrospettiva curata da Tere Arcq e Carlos Martín. Cento opere tra pitture e oggetti d'archivio raccontano con fascino certosino le attitudini e le visioni ribelli dell'artista.

Un secolo per comprendere cosa aveva da dire.

Gli esordi

Nata a Buenos Aires ma cresciuta a Trieste, sperimenta fin dall'infanzia la fluidità identitaria: per i primi sette anni viene travestita da maschio ogni volta che esce. Questo non è détournement dadaista, ma una protezione necessaria. Dopo la separazione, il padre tenta più volte di rapirla per riportarla in Argentina, e la madre, Malvina, elabora una strategia mimetica per renderla irriconoscibile. L’ambiguità, così, diventa un dispositivo di sopravvivenza. E da lì, poetica. La maschera precede l’immagine. Il trauma si trasfigura in mito personale.

La sua formazione è informale, ibrida e precoce: a 17 anni studia con Edmondo Passauro e Achille Funi, e già nel 1929 espone alla Permanente del Novecento. Se Trieste – crocevia mitteleuropeo che vede Joyce, Svevo, Saba – offre humus letterario e simbolico, Milano la introduce a Ponti, Carrà, De Chirico. Parigi, capitale dell'avanguardia, la porta a Dalí, Ernst, Cocteau.

Il surrealismo

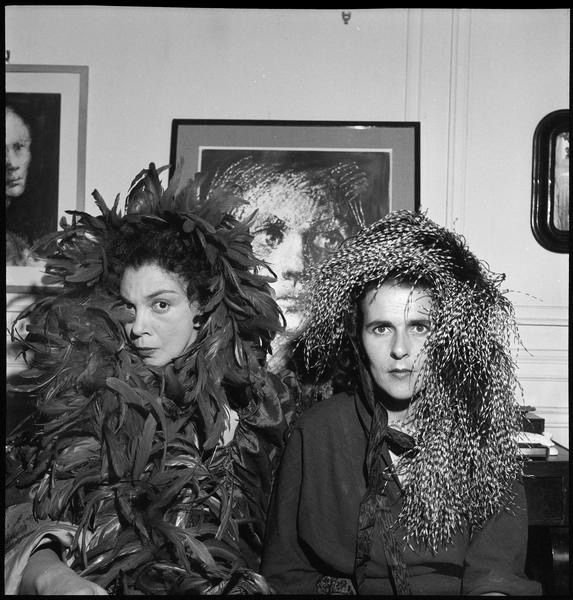

Legata a Paul Éluard e Man Ray, fu amica intima di Leonora Carrington ― con cui condivide l’immaginario esoterico, popolato d’un mondo femminile libero e selvatico ― ed Elsa Morante ― con cui stringe un intenso rapporto epistolare.

Leonor Fini & Leonora Carrington

Con radicale indipendenza, affronta i temi della società contemporanea ― spaziando dalla messa in discussione del genere e dell'identità ai modelli consolidati di famiglia, mascolinità e femminilità. Ma Fini non cercava l'approvazione del establishment surrealista: la otteneva per seduzione intellettuale, per fascino magnetico, per pura necessità storica. Questo suo atto implicito di emancipazione dal canone maschile e autodeterminazione forse ne determinò la ‘collocazione periferica’ che la tenne ai margini rispetto ai contemporanei (a dispetto della poliedricità con cui si impone).

La poetica

L'approccio surrealista di Leonor Fini ha una sua tinta originale, che si distingue per essere orientata soprattutto al sogno, con tutto lo spettro perturbante di venature. Sono oniriche le sue figure femminili, spesso circondate da un bestiario fantastico e inquietante. Ma questa definizione, per quanto accurata, non coglie anche la dimensione politica del lavoro. È il potere erotico che abbatte i dualismi: carne e spirito, maschile e femminile, libertà e prigione. Vediamone qualche esempio.

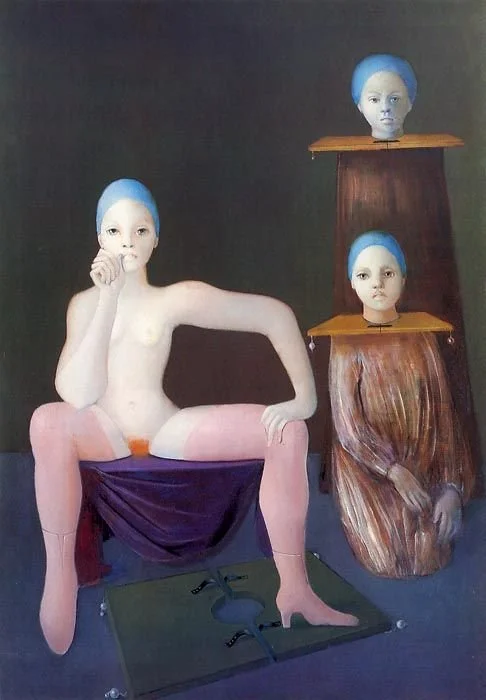

In opere come Sbrigati, sbrigati: le mie bambole mi stanno aspettando, Fini rovescia la narrativa infantile. Le bambole non sono oggetti da accudire, ma entità autonome. Sono guardiane dell’inconscio, simulacri erotici, presenze perturbanti. L’artista mette in scena una soggettività femminile non addomesticabile: un gineceo stregonesco in cui l’identità infantile e quella sessuale coesistono, senza censura né armonia.

Ogni attraversamento è psichico e cosmico. Nei paesaggi di Fini, lo spazio si fa membrana sottile tra il noto e l’indicibile. In Il confine del mondo I e II, le autorappresentazioni femminili sono psicopompi, custodi della transizione, sacerdotesse di un altrove radicalmente altro. È l’inconscio collettivo che prende forma, con una lucidità estetica sconcertante.

L’artista esplora anche i temi del desiderio, dell’identità e della fluidità di genere, anticipando una visione audace e "queer". In Narciso Impareggiabile reinterpreta il mito liberandolo dalle convenzioni di genere: l'androginia svetta come assoluta attraverso una visione personale e visionaria.

Dalla donna-enfant all’agency femminile

Sulla scia delle intuizioni pionieristiche di Gloria Orenstein, artiste come Leonor Fini ridefiniscono la figura della “donna-enfant”, proiezione simbolica cara ai surrealisti, sovvertendone l’ambiguità eterea con una rinnovata agency spirituale e psichica.

L’iconografia finiana si dispiega tra caleidoscopici archetipi del Femminile — un arazzo visivo di alchimiste, sirene, streghe, donne-gatto — creature liminali, totemiche, che agiscono come presenze catalizzatrici, affiorando dal profondo, come vettori di trasformazione dell’inconscio collettivo. In questa mitopoiesi visionaria, Fini anticipa una dimensione autonoma di intenzionalità operativa, finalmente sottratta alla logica del desiderio maschile e all’egemonia antropocentrica della dominazione.

Non sorprende che la Sfinge sia il suo doppio più ricorrente. Emblema di enigmi mai del tutto decifrabili, la Sfinge finiana incarna una volontà indomita in contatto perenne con le dualità, sospesa tra luce e ombra, umano e animale, visibile e invisibile. È figura di soglia, presenza alchemica che opera al confine tra mondi — guida e guardiana di una conoscenza ancestrale e non lineare.

La sua è una contro-mitologia che riscrive la storia da un punto di vista altro, libero, feroce.

La poliedricità

Quel che colpisce attraversando la mostra è l’ampiezza, quasi esorbitante, della sua pratica: una traiettoria transeuropea e transdisciplinare che fu anche — e forse soprattutto — strategia visionaria di auto-determinazione.

All’avanguardia, Fini abita ogni superficie possibile: costumi (Schiaparelli — indimenticabile il flacone “Shocking” che ispirerà il “Divine” di Gaultier; i set di Fellini e Visconti — che non sempre la accreditano nei titoli; le scene per La Scala), l’illustrazione (da Sade a Poe), la scenografia, la fotografia e la scrittura, che resta colonna portante della sua esistenza.

“Che io sia nata per essere una pittrice non è una novità per nessuno, ma quel che pochi sospettano è che adoro anche scrivere e l’ho fatto per tutta la vita”.

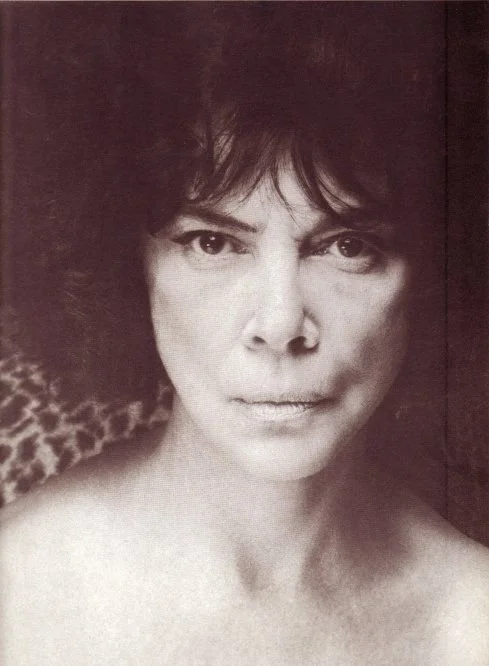

Leonor Fini ha fatto di sé stessa un’opera d’arte vivente. Pittrice, illustratrice, costumista, scrittrice, performer e, soprattutto, mitopoietica di sé.

Con una teatralità iperconsapevole, ha messo in scena il suo io come simbolo mobile e mai decifrabile. Un enigma incarnato.

“Io sono Leonor Fini” a Palazzo Reale

Il ritorno della maga

Perché Leonor Fini riemerge adesso? Perché ogni sistema culturale patriarcale ha bisogno di obliare ciò che non può catalogare. E l’artista ha elaborato una critica pratica prima che esistesse una teoria femminista sistematica.

Oggi, l’opera di Fini esplode con risonanze inattese: il suo femminile è post-gender, la sua iconografia è pre-queer, il suo linguaggio è semiotico, onirico, sciamanico. I curatori non hanno “spiegato” Leonor, ma l’hanno evocata, sotto il segno di un nuovo metodo espositivo: meno lineare, più evocativo, finalmente più critico.

Non si tratta di riabilitazione postuma, ma di riconoscimento di una modernità che ci precede e ci interroga. La sfinge ha sempre avuto ragione.

In un'epoca di fluidità identitaria, costruzione performativa del sé, critica alle categorie binarie, Fini appare come teorica avant la lettre. Non ha anticipato il futuro: ha semplicemente vissuto senza compromessi in un presente che non era pronto per lei.

Ora lo è.

Scritto da Giuseppina Mendola | Founder di Sintesi Aurea

Le immagini presenti in questo blog sono coperte da copyright e rimangono di proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione delle immagini non comporta alcun trasferimento di diritti. In caso di contestazioni, vi invitiamo a contattarci per procedere alla rimozione immediata del contenuto interessato. L’utilizzo delle immagini non autorizzato non intende violare i diritti d’autore, conformemente alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e alla Convenzione di Berna.